Le maquis de Caisnes-Cuts

par Jean-Yves Bonnard, 21 juin 2003

Petit village noyonnais situé sur la rive gauche de l’Oise en bordure du plateau du Soissonnais, Caisnes est, durant la Seconde Guerre mondiale, le centre de ce qu’on appelle localement un « maquis ». Le vallonnement prononcé, l’éloignement des centres urbains, la situation de carrefour entre Noyon, Soissons et Compiègne, l’importante végétation forestière et les nombreuses carrières souterraines favoriseront le dépôt, dans des caches, des armes récupérées de la débâcle de 1940 et lors de parachutages alliés. Mais les bois de Caisnes sont surtout, pour les habitants, le lieu où se cachent des résistants recherchés entrés en clandestinité, des communistes et des Républicains espagnols, des déserteurs de l’armée allemande (Yougosalves), des évadés soviétiques et polonais, des réfractaires au STO, etc.. La venue de réfugiés du Havre masque ces mouvements de population.

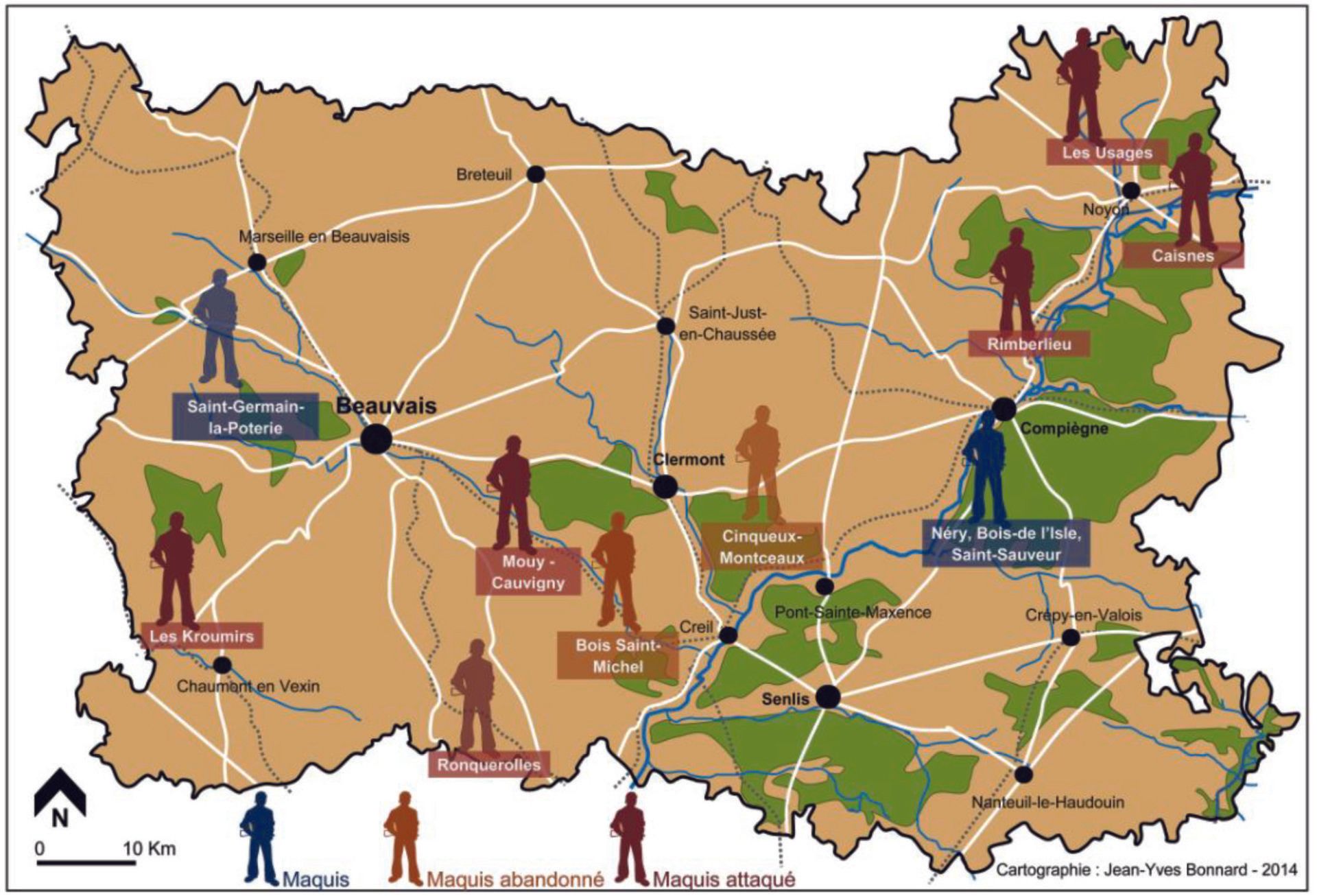

Les maquis de l'Oise.

Les réfugiés du Havre et la formation du maquis

Après le bombardement du Havre par les Anglais (1942), les populations des quartiers détruits, notamment celui "des Neiges", sont déplacés dans le Noyonnais. Une partie de ces réfugiés, environ une trentaine, dont beaucoup d'enfants, est hébergée à Caisnes. Le village connaissant une baisse démographique, la préfecture réquisitionne plusieurs maisons inhabitées. Ces nouveaux habitants travaillent alors à la culture (beaucoup d'hommes manquent) et dans les bois où est fabriqué le charbon de bois dit "saucisson" destiné au Royal Elysée.

Très tôt, les bois et les carrières de Caisnes sont investis par des clandestins, d'abord les Russes, évadés des mines, puis les réfractaires au STO. Certains d'entre eux sont employés sous une fausse identité dans les fermes, notamment chez M. Lemaire, à Bellefontaine.

A la veille du débarquement, une quarantaine d'hommes forment ce maquis ravitaillé par les gens du pays, dont Max Brézillon, apportant gigots et haricots dans son Ford T.

L’organisation clandestine

En marge de cette vie clandestine des réfugiés, des actions de résistance sont organisées dans la commune par des hommes du Noyonnais (MM. Delignières, Terqueux, Valois, Dhaty, Leroy, Salvage) sous la direction de l'instituteur Pierre Pichot et du capitaine Léon Gibou, en liaison avec le responsable de l'OCM de Noyon, le capitaine Marcel Fourrier.

Malgré plusieurs obscures affaires de règlements de compte et de bavures, le groupe de Caisnes réunit un stock d'armes issu de parachutages alliés dans le secteur de Varennes. Les conteneurs sont vidés la nuit et leur contenu transféré dans la carrière Mériot (Nampcel). Ce dépôt de « la creute de la Montagne » aurait contenu jusqu'à 130 mitraillettes de tous modèles, plusieurs milliers de cartouches, des grenades, des "pétards" aimantés... mais peu de fusils. Le dépôt de Caisnes permet d'alimenter les groupes voisins, tels celui de Chauny ou celui de Compiègne qui fera exploser les cuves de l’entreprise Ternac contenant de l'alcool pour les V1.

Outre le parachutage, le groupe de Caisnes travaille au ravitaillement en nourriture du maquis (en fait des réfugiés), à la fourniture de papiers d'identité et de cartes, à l'approvisionnement en armes des groupes voisins puis, à partir de juin 1944, au sabotage des lignes (coupures des câbles, sciages des poteaux) et des ponts. A la suite de rumeurs de dénonciation, ce stock d’armes de la carrière Mériot sera transféré en pleine nuit par tombereaux tirés par des chevaux dans une sape du Grand Bois. Quelques jours plus tard, la carrière Mériot sera investie et fouillée par les troupes allemandes.

En parallèle, en juin 1944, trois Américains seront parachutés sur Caisnes pour le renseignement des troupes alliées débarquées.

La rafle de Caisnes (27 juillet 1944)

Le 23 juin 1944, le maquis des Usages, à Crisolles, est attaqué par les Allemands. Le combat tourne en faveur des résistants qui, malgré la mort de deux hommes et la blessure d'un troisième, parviennent à s'extraire de la forêt. Le soir même, Max Brézillon et René Philippon embarquent les rescapés à la sortie de Crisolles et les conduisent à Caisnes par Salency. Certains d’entre eux y restent (Michel Depierre), d’autres rejoignent l’Aisne (Lucien Roos). Par précaution, le dépôt d’armes de la carrière Mériot est alors transféré.

Le 27 juillet suivant, à l'aube, vingt-cinq jours après la rafle de Salency, les Allemands organisent une rafle à Caisnes sur dénonciation du traître Adrien Souris. Ce fils de gendarme est connu à Caisnes où il vient parfois à la poste du village. Les premiers avertis de la rafle sont les braconniers qui, posant des collets dans les bois, voient le village se faire encercler par les Allemands. Toute la population est réunie sur la place du village, surveillée par des soldats mitraillette au poing et par deux mitrailleuses. Un soldat allemand hurle en tapant du pied : "Si vous bougez, vous serez hachés ! Je le répèterai pas deux fois !"

Après contrôle de l'identité, le soldat fait sa sélection. Les Yougoslaves (dont Milan Standievitch), les Polonais (dont Jean Baranovski) et les Russes sont faits prisonniers. L'un d'entre eux, caché sur une branche haute d'un sapin, est arrêté et passé à tabac après que la branche ait cédé sous son poids. Les cinq Espagnols du village (dont les frères Hernandez et Isaïas Rodriguez Gallan) déclinent leur identité en invoquant la neutralité de leur pays. L'Allemand contrôle les papiers puis en frappant du pied au sol hurle "Terroriste ! Communiste ! ..." et les fait arrêter, tout comme les réfugiés du Havre, Maurice et Roger Affagard ainsi que Maurice Deschon. La plupart des bûcherons sont ainsi arrêtés de même que des réfractaires au STO, tels Emil Palosiak ou Jacques Willecocq (emmené dans un camion avec son vélo), mais aussi des hommes du cru, tels Serge Hardy et Roger Toscan, le sergent Jacques Dathy, Pierre Hézelot.

En tout, vingt-six personnes sont raflées à Caisnes. Dix-huit d’entre elles sont déportées à Buchenwald. Trois d’entre eux en reviendront. L’Espagnol Gallan est, dit-on, exécuté d'une balle dans la tête après avoir subi les morsures des chiens de garde pour avoir ramassé un chou-navet dans le camp.

Après la rafle de Caisnes, tous les résistants rescapés de la rafle entrent dans la clandestinité, tel l'instituteur Pierre Pichot (capitaine dans la Résistance) resté caché quelque temps près de Saint-Quentin. A la Libération, la Résistance s’éteint d’elle-même par manque d’information et par le relais de l’armée régulière. Certains résistants entrent dans le 67e RI basé à Compiègne et combattent pour libérer les quelques villes encore tenues par les Allemands (Dunkerque, Saint-Nazaire). Les autres reprendront leurs activités d'avant-guerre et travailleront à la reconstruction du pays.

Le village de Caisnes recevra en 1948 la croix de guerre 1939/1945 avec citation à l’ordre du corps d’armée, tandis que les habitants sont reçus à Vincennes par le général Hanote.

FFI de Caisnes posant le jour de la Libération.

FFI de Caisnes devant la mairie.

Réunion d'anciens résistants de Caisnes et Cuts

devant la cache d'armes de la carrière Mériot.

Réunion patriotique d'anciens FFI de Caisnes.

Croix de Guerre 39/45 attribuée à Caisnes.

Rapport tiré des Archives départementales de l'Oise (1232 W 259).

Compiègne, le 2 août 1944

Le sous-préfet de Compiègne à Monsieur le Préfet de l'Oise - Cabinet

(...) les autorités d'occupation ont, le 27 juillet dernier [1944], cerné le village de Caisnes et procédé à une opération policière dans cette commune et sur la partie de territoire de cette de Cuts qui borde Caisnes.

Toutes les maisons ont été fouillées let les personnes ci-après désignées ont été arrêtées:

1° A Caisnes :

Affagard Marius (réfugié du Havre),

Affagard Roger (réfugié du Havre,

Chaulieu,

Dathy Jacques,

Hézelot,

Hardy Serge,

Léonard Auguste,

Hernandez Manuel (Espagnol),

Galant Isais,

Valentia père,

Valentia fils,

Mulak Emile, Polonais,

Emile Palosiak, domicilié à Paris mais qui avait des parents à Caisnes,Willecocq.

et plusieurs personnes étrangères au pays sont l'identité n'est pas connue à Caisnes,

2° Cuts :

Braux Léon, né à Saint-Brieuc, le 6 février 1919, marié, 1 enfant, bûcheron à Cuts,

Toscan Roger, né à Cuts le 10 octobre 1924, marié, 1 enfant, bûcheron à Cuts depuis 1924,

Aramini Noël, né à Malakoff, le 26 novembre 1926, champignonniste à Cuts depuis janvier 1944.

Duponcelle Georges né à Quessy (Aisne) le 15 mai 1927, réfugié de Fargniers depuis avril dernier,

Moreau Jacques, né à quessy (Ainse) le 6 juillet 1923, bucheron, réfugié de Fargniers depuis avril dernier (...)

Sources

Entretien avec Jacques Salvage, juin 2000.